26. und 27. September, Tamsweg

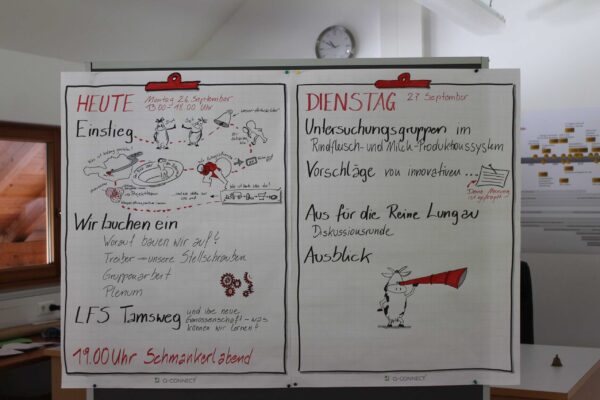

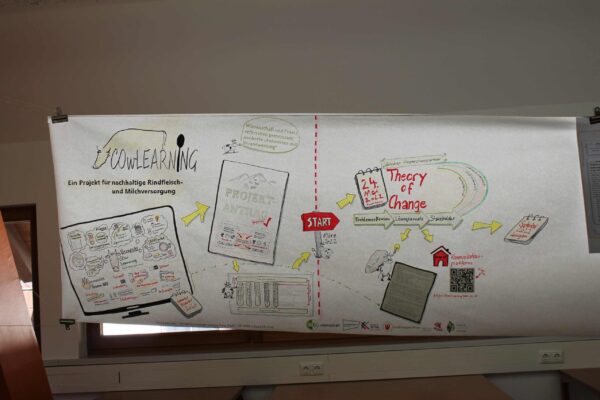

Zu Herbstbeginn, am 26. und 27. September, fand das erste Stakeholder-Treffen seit Projektanfang im Lungau statt. Zwei intensive Tage warteten auf die Teilnehmenden. Herzlichen Dank an alle, die teilgenommen haben, ihr Wissen und ihre Meinungen mit der Gruppe geteilt haben.

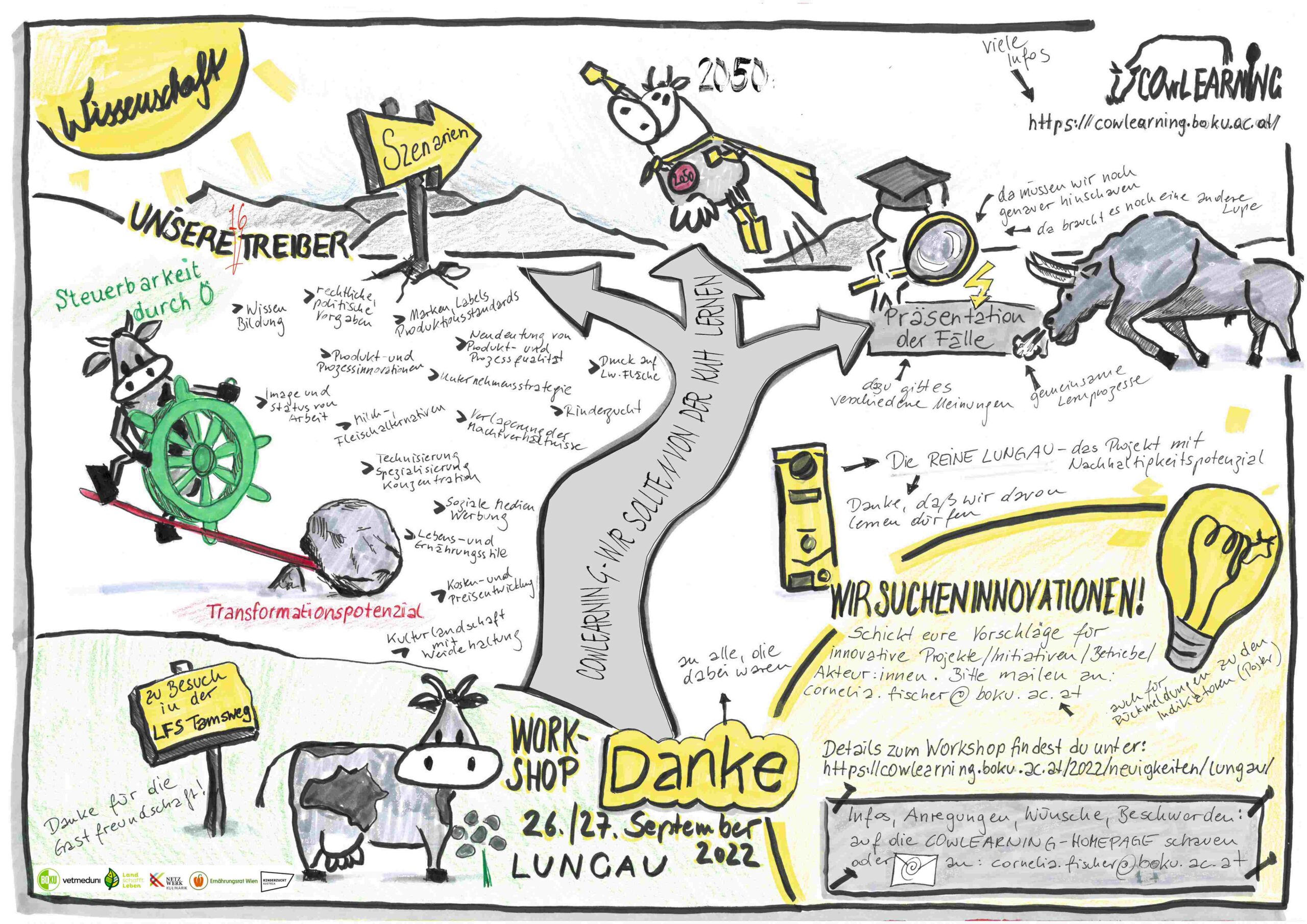

Über 30 Akteur:innen entlang der Wertschöpfungskette der Milch- und Rindfleischversorgung in Österreich identifizierten am ersten Workshop-Tag jene Treiber, mit denen im Szenarienprozess weitergearbeitet werden soll. Der Szenarienprozess wird Inhalt des nächsten Workshops sein.

Am zweiten Tag bekam die Gruppe wertvolle Einblicke in das Projekt „Die reine Lungau“. Ein weiteres Thema war das Sammeln von innovativen Betrieben, Projekten, Aktionen und Akteuren, die im Rahmen der Analysen näher betrachtet werden sollen.

Ein paar Eindrücke von unserem Treffen

Die Treiber

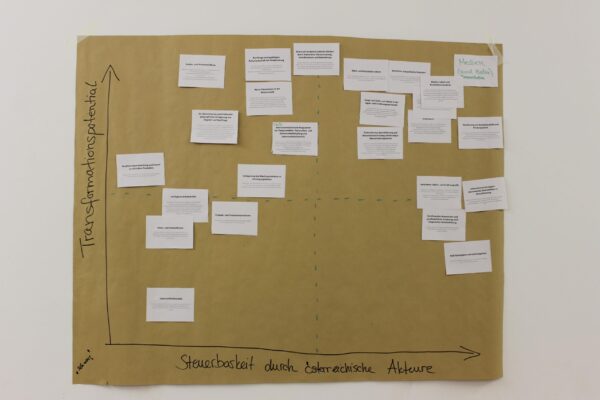

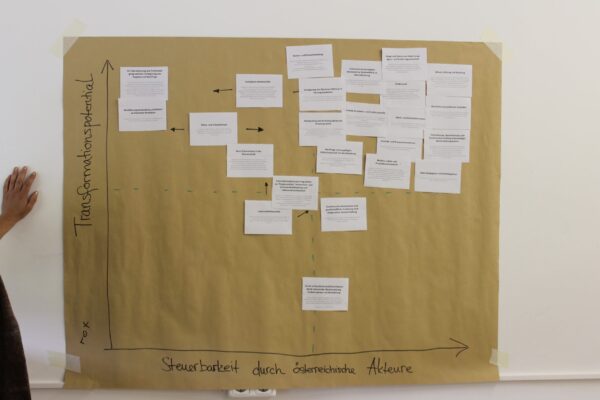

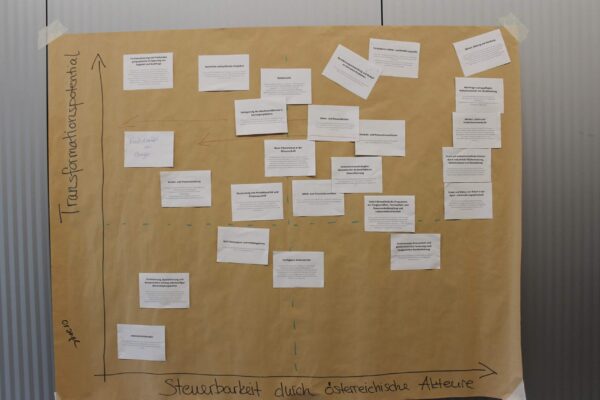

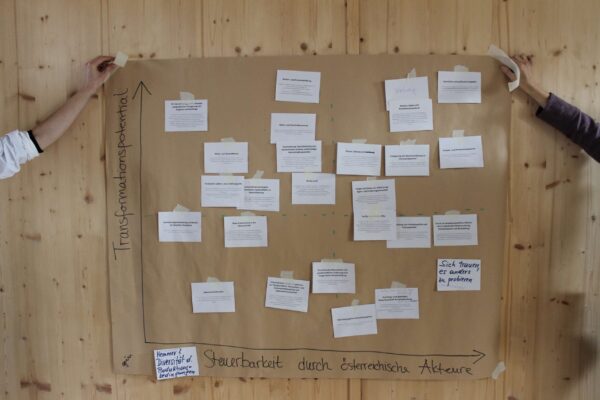

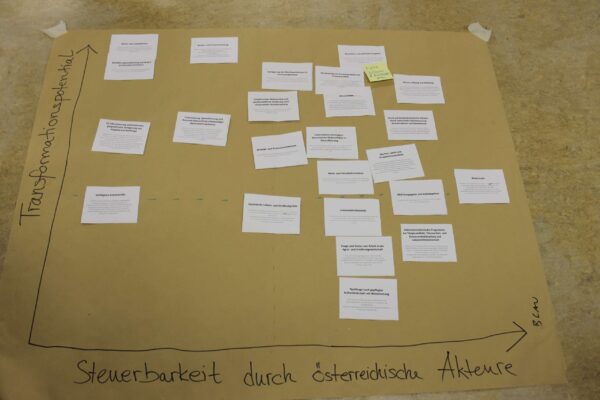

Nachdem jene Treiber präsentiert wurden, die in der wissenschaftlichen Literatur gefunden wurden, wurden 5 heterogene Arbeitsgruppen gebildet, die gemeinsam eine Beurteilung der Treiber vornahmen:

- Fehlen Treiber?

- Brauchen manche Treiber Ergänzungen?

- Einordnung der Treiber in einem Koordinatensystem, nach Steuerbarkeit in Österreich und Transformationspotenzial

Im Anschluss wurden jene Treiber mit der größten Steuerbarkeit und dem größten Transformationspotenzial ausgewählt. Mit dieser Auswahl gehen wir nun in den Szenarienprozess.

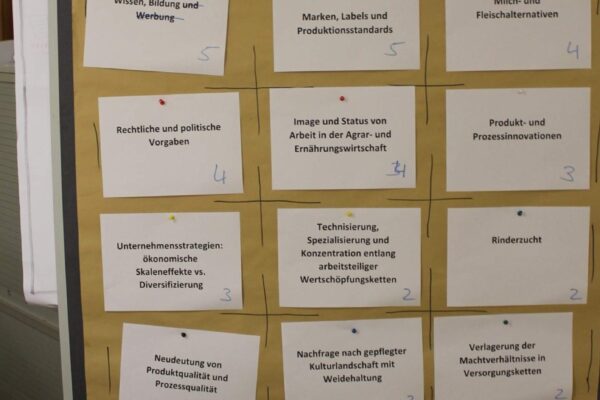

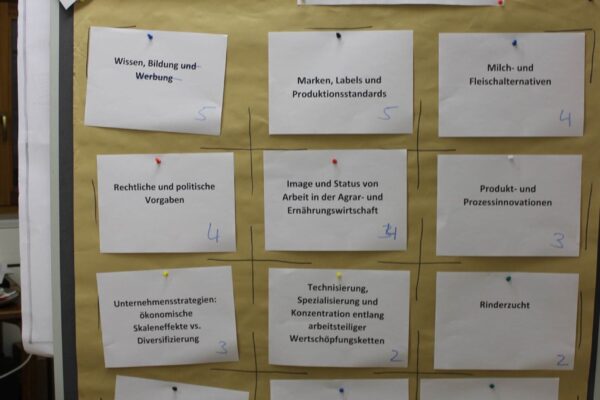

Folgende Treiber wurden ausgewählt:

Wissen und Bildung |, Marken, Labels und Produktionsstandards | Milch- und Fleischalternativen | Rechtliche und politische Vorgaben | Image und Status von Arbeit in der Agrar- und Ernährungswirtschaft | Produkt- und Prozessinnovation | Unternehmensstrategien: ökonomische Skaleneffekte vs. Diversifizierung | Technisierung, Spezialisierung und Konzentration entlang arbeitsteiliger Wertschöpfungsketten | Rinderzucht | Neudeutung von Produkt- und Prozessqualität | Nachfrage nach gepflegter Kulturlandschaft mit Weidehaltung | Verlagerung der Machtverhältnisse in Versorgungsketten | Druck auf landwirtschaftliche Flächen durch industrielle Flächennutzung, Verkehrswesen und Besiedelung | (Soziale) Medien und Werbung | Veränderte Lebens- und Ernährungsstile, Kosten- und Preisentwicklung

Eine besondere Stellung nimmt die Wissenschaft ein, die oft Voraussetzung für vieles ist.

Die Indikatoren

Im Zuge des Projekts werden wir umfangreiche Analysen entlang der Wertschöpfungskette durchführen. Geplant sind:

- Analyse des Wohlbefindens von Mensch und Tier

- Analyse der Umweltauswirkungen

- Analyse der Sozioökonomie und der Regelungs- und Steuerungsmechanismen entlang der Wertschöpfungskette

Dafür werden bestimmte Indikatoren für die Bewertung herangezogen. Diese wurden im Lungau auf drei Postern präsentiert.

Die Teilnehmenden vom Lungau-Workshop sind eingeladen, uns Rückmeldungen, Ergänzungen, Wünsche zu den präsentierten Indikatoren mitzuteilen. Gerne an: cornelia.fischer@boku.ac.at

Präsentationen

Präsentation der in der wissenschaftlichen Literatur ermittelten Treiber

Am Abend gab es eine Präsentation der Lungauer Speis, des Lungauer Kochwerks und des Genussmobils.

Am zweiten Tag präsentierten wir Fälle, die helfen sollen, Innovationen zu finden und zu vergleichen. Da es aber von den Teilnehmenden viele Anregungen gab, werden diese Fälle kritisch hinterfragt.

Wir suchen Innovationen!

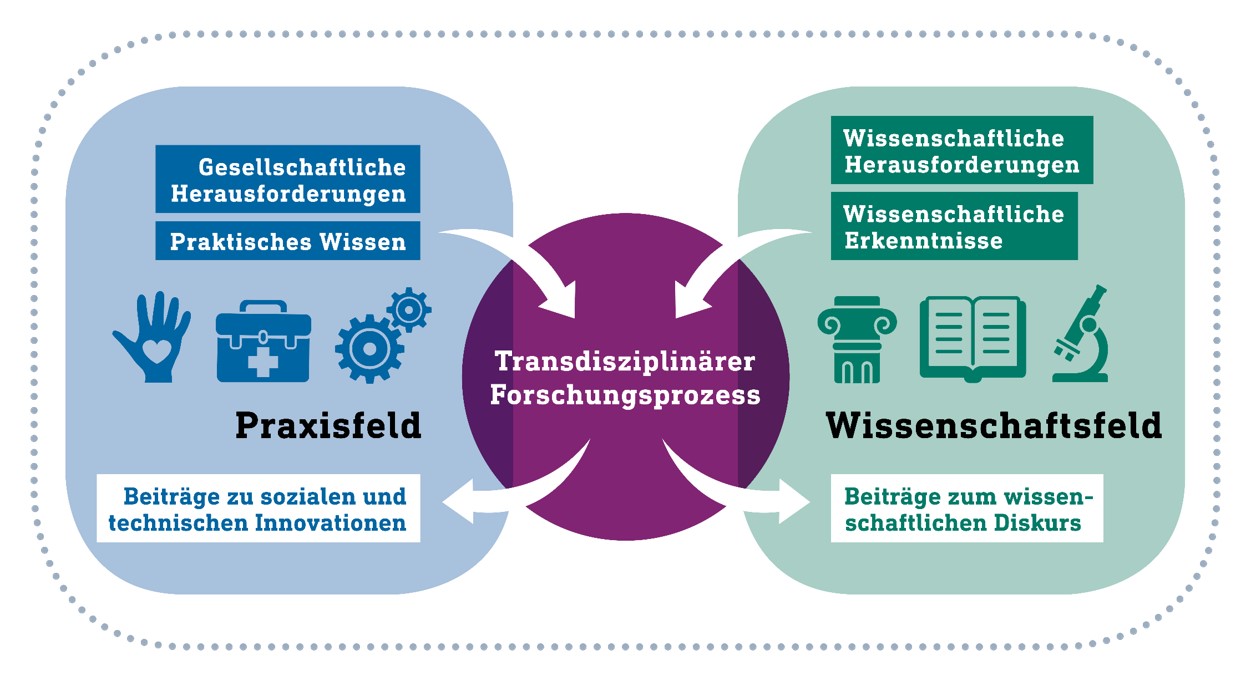

Wir wollen mit dem Projekt COwLEARNING mögliche Veränderungen ausloten, indem wir wissenschaftliches Wissen von den Universitäten mit dem Erfahrungswissen aus Produktion, Verarbeitung, Handel, Gastronomie und Konsum zusammenbringen.

- Wir veranstalten gemeinsame Workshops. Zusammen suchen wir nach möglicher Veränderung und schauen uns dazu verschiedene Innovationen an.